シブヤ大学は、

“見つける学び場”です。

シブヤ大学は、まちのあらゆる場所を教室に、多様な授業を開催しているNPO法人です。

2006年の開校以来、開催した授業は1,600講座以上。これまでに45,000人以上が参加しています。

新着授業

誰でも参加できます!

誰もが働ける社会をつくる

ソーシャルファームを知って、考えて、動きたくなるワークショップ 2025

第4回 関西のソーシャルファーム実践者と話してみよう!

自分の指、大切なひとの「指」を作って、愛でよう。

指キーホルダーづくり & 知ってる?エピテーゼのこと

語り継ぐ力

― 被爆体験と伝承の対話ワークショップ

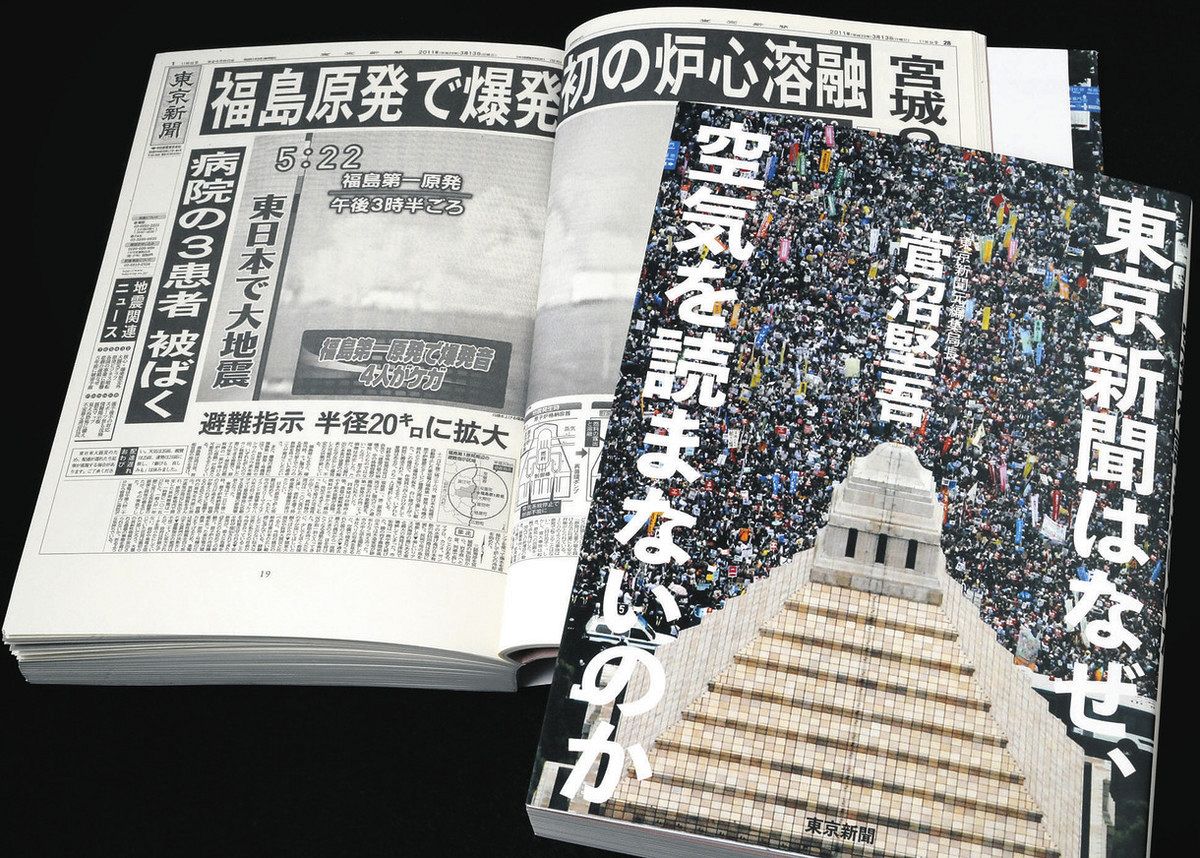

いまさらですが「KY(ケーワイ)」のすすめ

~新聞が空気を読まない理由とは~

劇場の裏側をのぞいてみよう!

~恵比寿・エコー劇場バックステージツアー~

ぐっとあっぷガヤのみなさんと歩く幡ヶ谷

最新授業レポート

終了した授業の内容をお伝えします

地域でつくる”遊び場”を知ろう! 〜大人のためのプレーパーク体験〜

今回の授業は「地域でつくる“遊び場”を知ろう!〜大人のためのプレーパーク体験〜」。先生は、一般社団法人渋谷の遊び場を考える会から、代表理事の入江洋子さん、えびすどろんこ山プレーパーク担当理事の野澤陽子さん、プレーリーダーのりょーまさんをお迎えしました。メインの教室である、渋谷区立恵比寿南一公園に移る前に、まずは座学でプレーパークを知ることから授業が始まりました。 【プレーパークを知る時間】まずは、代表理事の入江さんから、プレーパークの歴史についてご紹介いただきました。◆プレーパークの始まりは?プレーパークの起源は、1940年代にデンマークのコペンハーゲンで始まった「廃材遊び場」にあるそうです。きれいに整備されたところではなく、「廃材置き場」という、むしろ整備されていないところで子どもたちが生き生きと過ごしている姿が見られることから、ヨーロッパ全土に広まっていきました。日本では、これに感銘をうけた大村虔一・璋子夫妻が、自身が在住する世田谷区にアプローチをして、1975年に住民のボランティアによる「経堂こども天国」を夏休みに開設したのが始まりだそう。1979年には、世田谷区の国際児童年記念事業として、行政と住民の協働による日本初の常設プレーパーク「羽根木プレーパーク」が開設されました。その後、ネットワークが全国に広がり、日本で活動するプレーパーク(日本冒険遊び場づくり協会)の団体数は458団体にもなっているそうです。◆渋谷区ではどのようにプレーパークが始まった?一般社団法人渋谷の遊び場を考える会(通称:渋あそ)は、もともと、保育園や幼稚園に預けず、親同士で預け合う自主保育の会というかたちから始まったそう。保育の仕方も、「あれをやる、これをやる」と大人が決めるのではなく、「見守る、例えていうなら公園で“放牧”するように」という表現は参加者の皆さんの笑いを誘いながらも、プレーパークで大切にされている理念を感じ取った印象です。 2003年には地域団体と協力し、子どもの居場所づくり活動の一環として「せせらぎ冒険遊び場」を開園。2004年には、渋谷で初の常設プレーパークとして渋谷区公園課と渋谷の遊び場を考える会との共同事業として「渋谷区はるのおがわプレーパーク」が開園したということです。今回の授業の舞台となる「えびすどろんこ山プレーパーク」は、2005年に加計塚小学校体育館跡地で「かけづか冒険遊び場」を年4回定期開催するところから始まりました。2007年には恵比寿南一公園に移転して「えびすアメリカ橋プレーパーク」となり、2022年9月に渋谷区2つ目の常設プレーパークとして「えびすどろんこ山プレーパーク」が開設されました。現在、渋谷区、サッポロ不動産開発株式会社、渋あその3者が協働して運営を行なっています。◆渋あそが大切にしているコンセプト「自分の責任で自由に遊ぶ」「五感を使って遊ぶ」というコンセプトに加え、「時間・空間・仲間の3つの”間”を自由に使えることの大切さ」や、「子どもの主体性を尊重し大人は干渉しない」という立ち位置など、共感することがとても多いと感じました。続いて野澤さんからは、えびすどろんこ山プレーパークの特徴や現状の課題についてお話いただきました。◆えびすどろんこ山プレーパークの特徴と、現状の課題・計画中のコト・比較的お父さんと子どもと遊びに来る場合が多い。子どもを遊ばせに来たつもりが、お父さんのほうがハマってしまうパターンもよくあること。・オープンから3年経過するが、手作りの遊具がまだなく、安全性という視点での難しさがある。・夏の暑さが尋常ではなく、昼間は休園せざるを得ない現状があった。この背景には樹木の老朽化による木の伐採もあり、新たに木を植えられないか、グランドカバー植物を植えられないかなど計画中。・雨の日でも遊べるように事務所前にひさしの設置を計画中。・子育て仲間のコミュニティは醸成されてきているが、それ以外の地域の人たち(大人・高齢者、ビジネスパーソン等々、公園を気にかけてくれる人)との関わりをもっと増やしていくことが、まだまだできていない。コミュニティづくりや施設の改善に向けてまだまだ計画中のことが盛り沢山で、だからこそ地域のみなさんとつくり上げていきたいと考えられており、絶讃ボランティア募集中だそうです!【プレーパーク体験!】さて、難しい話は置いといて、体験を楽しみに来たと言っても過言ではない私(たち?)。いよいよ授業のメインである「プレーパーク体験」のために、どろんこ山プレーパークに向かいます。プレーリーダーのりょーまさんからの簡単な説明のあとは、約1時間の体験時間。自分の中の遊び心を思い出しながらプレーパークを自由に過ごしてみる時間です。前半授業で予備知識は得ていたものの、実際にその場に来てみるとまた全然違うもの。「さあどうしよう...?」といって立ち止まり、既に遊んでいる人たちの様子を見たりして、どんな遊びができるだろうと考えている大人の姿が何とも言えず「素」な感じでした。中央にはどろんこ山があり、水道のある水場、コマやけん玉が置いてある場所、ノコギリやトンカチ、釘、木の端材などが置かれている場所、事務所脇には乗り物も。ボール遊びができる場所や竹馬がある場所などなど。私にとっては、子どものころに親しんだモノばかりでワクワクを隠せませんでしたが、参加者の中には、年代や、子どもの頃の過ごし方が大きく異なってきた方もいるかもしれないので、皆さんがどんな風にこの空間でそれぞれが遊ぶんだろうと想いを巡らすのも楽しい感覚でした。私がまず挑んだのは、木材の端材2枚を重ねてトンカチで釘を打ち付けること。家の仕事柄、工具や端材がたくさんある家だったので、童心に帰って楽しめました。しばらくしてその場へ向かうと、必死に私が打ちつけた釘を抜いている方がいて笑えました。その後は、既にどろんこ山の上から掘ってある道筋に水を流して色々試行錯誤していると、反対側ではかなり精巧なダムのようなものをつくっている親子もいたりして、皆楽しみながら体得しているのだなあと感じました。ここに記した体験は無心に遊んだ私の例ですが、皆さんそれぞれに個性豊かに遊ぶ姿を見ること、それを一緒に過ごしながら感じることは、自分自身の満足感に加え、何か癒される感覚がありました。 【振り返り】まだまだ遊び足りない!という気持ちを抑え、あっという間に振り返りの時間となりました。◆体験を通して感じたことをグループでシェア同じグループの皆さんの気づきをいくつかピックアップしてお伝えします。・子どもたちは、どろんこ遊びなどの身体を通した体験が、今後もう少し成長してから頭で学習することとのつながりができていくのだと思った。大人になって遊んでみると、知識から入ってから体験するという逆の順番になるのも面白い。子どもを連れてきて大人がハマるケースも多いのも納得した。・よい感じで放っておかれることの大切さを感じた。・子ども用のミニバイクは、平地で乗るものだと想像していたけれど、子どもがどろんこ山の上を何の躊躇もなく乗っている姿をみて、大人の自分にはない発想に驚かされた。・遊び場づくりの専門家「プレーリーダー」がいるというのが、プレーパークの大きな特徴だと思った。親としても見守ってくれる大人がいると思うと安心して子どもを遊びに行かせられる。などなど、皆さんそれぞれにプレーパークでの遊びから色々なことを感じることができたようです。◆プレリーダー りょーまさんのお話最後に、プレーリーダーとして10年以上活動するりょーまさんにお話を伺いました。ご自身も子どもの頃はプレーパークで遊んでいたというりょーまさん。「最初は何をしたらいいか分からず辛かったが、『何をして楽しませようか?』という考えから『自分が楽しいことをしていると、周りに伝染する』と考えるようになってから楽になった」と話されました。大人目線でありがちな、「やってみたいことを見つけるために何かをさせる」という、目標ありき、大人の気持ちありきではないところに、大切な育ちがあるということを再認識させていただけるお話でした。 ◆おわりに授業終了後、プレーパークの活動や渋あそのボランティアに関わることに興味のある方を募ると、多くの方からの挙手がありました。コアに活動できる方、可能なときにちょっとだけ活動希望の方、登録しておいて主には子どもと遊びに来るかもという方、その辺りも各々に合う関わり方ができるみたいです。レポートを読んで興味を持っていただいた方も、是非是非渋あそさんにお問い合わせしてみてください! (授業レポート:安西仁美、写真:高橋ゆめ)

ぐっとあっぷガヤのみなさんと歩く幡ヶ谷

幡ヶ谷は、普段訪れる機会がほとんどなく、「どんな街なのだろう」という興味があり、この企画のボランティアスタッフに手を挙げました。街歩きは、ただ歩くだけではなく、地域の魅力を再発見する機会であり、さらに、ぐっとあっぷガヤメンバーと一緒に歩くことで、普段とは違う視点で街を感じられるだろうと期待していました。まず、授業の冒頭で、ぐっとあっぷガヤメンバーの自己紹介や参加メンバーの自己紹介などを行った後、簡単な説明を受けて、街歩きがスタート。今回は、2つのチームに分かれました。1つは、きょうこさん&よしえさんが先導する幡ヶ谷駅方面。もう1つは、くまちゃん&みーちゃんが先導する初台方面チームです。幡ヶ谷方面の、きょうこさん&よしえさんチーム、最初の目的地は近所のファミレスです。入り口につながるのは長く急な階段。一方、エレベーターは狭く、車椅子で乗り込むのは大変そうです。「ちょっと入るのが怖いかも」という声。近くの別のファミレスに至っては階段しかありません。「車椅子の人は入れないんですよね…」と、よしえさん。駅の改札にも立ち寄り、バリアフリーの視点で気になるところを写真に収めていきます。 こちらのチームの最終目的地は、最近新しくできた公共施設。スタート地点からはちょっと遠くて道も複雑ですが、きょうこさんは最近まで住んでいた地元ということで、地図を見ることなく、迷わずスイスイ進んで案内してくれます。「すごい!」「頼りになる!」と言われながら、ある銭湯の前へ。「ここは昔よく行ったんですよ〜」と銭湯の前でピース。写真に撮ろうとすると、後ろから「あれ?きょうこちゃん!」と声が。ばったりお友達に遭遇しました!銭湯を後にした道中も「あら、こんにちは〜!」と別のお友達とすれ違う。地元ならではの微笑ましい光景でした。一方、初台方面のくまちゃん&みーちゃんチーム、最初の目的地は本町図書館。みーちゃんの案内で住宅街を抜けると、小さな図書館が現れました。外観はシンプルで、地域に根ざした雰囲気が漂っていると感じました。ここでは、みーちゃんから、渋谷区では図書カードをスマホで登録できるということ。参加者の間でも「便利だね」という声が上がりました。 次の目的地へ。都会では珍しいこんにゃく屋さんの前を通りました。残念ながらお店は閉まっていましたが、近づくとほんのり漂うこんにゃくの香りが印象的でした。こうした小さな発見が、街歩きならではの楽しみだと感じました。さらに歩を進め、オペラシティへ。ここにあるコーヒーショップの前で、くまちゃんがエピソードを紹介してくれました。くまちゃんにとって、オペラシティ内にあるその店は、「気持ちを落ち着かせる場所」だそうです。仕事でいやなことがあった時など気分を切り替えたいときに立ち寄り、コーヒーを飲みながら一息つく場所だそうです。くまちゃんの仕事場も訪れたあと、次はケアステーション本町へ。その途中、みーちゃんがよく行くという回転寿司屋の前で、参加者全員で記念撮影をしました。ちょっとした寄り道ですが、こうした場面が街歩きの楽しさをさらに深めてくれます。ケアステーション本町では、足湯が楽しめるとのことでしたが、時間の都合で今回はスキップ。その後、幡ヶ谷社会教育館へ戻り、街歩きは終了しました。探索中は、ぐっとあっぷガヤメンバーと参加者が自然にコミュニケーションを取りながら進みました。ぐっとあっぷガヤメンバーからは、街に関する情報の他に、メンバーのちょっとしたエピソードも紹介され、それが参加者との密なコミュニケーションが生まれた理由なのかな、と感じました。さらに、社会教育会館に戻った後、探索の振り返りとして、参加者とぐっとあっぷガヤメンバーが協働で「気づきマップ」を作成しました。探索中の会話を思い出しながら、それぞれが感じたことや印象に残った場所を自由に書き込みました。個々の視点が集まり、一枚のマップを、まさに“ガヤガヤ”しながらまとめていく過程は、とても興味深いものでした。こうした振り返りを通じて、街歩きが単なる移動ではなく、学びや発見の積み重ねであることも実感しました。 授業の締めくくりは、今回の企画づくりに関わった上智大学の笠原先生から「インクルーシブリサーチ」の紹介もありました。インクルーシブリサーチとは、研究のプロセスに障がいのある人や多様な背景を持つ人々を積極的に参加させ、共に考え、共に作り上げるアプローチです。従来の「研究者が一方的に調査する」形ではなく、当事者の視点を取り入れることで、より現実に即した知見を得ることができます。今回の街歩きも、その考え方に基づいており、ぐっとあっぷガヤメンバーが主体的に企画に関わったこと自体がインクルーシブリサーチの実践例だと感じました。ただ、このような研究は、日本ではまだ少ないとも紹介されました。このことから、知的障がい者の活動支援に関する研究は、まだまだ福祉分野が中心であるという印象を受けました。最後に、個人的な感想となりますが、今回、短い時間ですが、初台を探索して感じたことは、住宅街の中に公共施設が点在する構造となっており、街になじみのない人には、公共施設が分かりにくい場所にある、という事です。案内の看板も、町の雰囲気に合わせた小さなものが多く、初心者にはやや不親切に感じました。ただ、これは、裏を返すとこの周辺にある公共施設が地域に密着したものである、ということを示しているのかな、と感じました。 (レポート&写真:山口圭治、写真:吉川真以)

韓国・江華島で自分と世界を再発見する旅 〜ひとときの島ーチャムシソム(잠시섬)で過ごす3日間〜

こちらからご覧ください!

キャンパスニュース

お知らせやコラムなど

コラボレーション

企業・自治体などとのコラボレーション事例

シブヤ大学に参加しませんか?

シブヤ大学は誰でも気軽に参加できる学び場です。

興味のある授業を受けてみたり、ボランティアスタッフとして学ぶ場をつくったり、関わり方は人それぞれ。

あなたの参加をお待ちしています!