授業レポート

2025/5/9 UP

「今夜は、無礼講。2025」~お座敷あそびは奥が深い!

渋谷駅から道玄坂を登っていくと、そこは円山町です。

地図アプリの案内に従っていくとラブホテル街に紛れ込み、とまどっていると目の前に目指す「料亭三長」がありました。昔ながらの旅館の建物のような佇まい、昭和レトロな建物です。

玄関引き戸を開けると、立派な玄関があり、出迎えを受けます。廊下を行くと、右に趣のある石燈籠と池がある中庭があり思わず見入ります。会場は2階の大広間なので階段を登りますが、これが昔ながらの少し急こう配の階段。受付をすますと、今日の会場、大広間に通されます。

席に座ると、仲居さんがすぐにやってきて「お飲み物はいかがしますか?」と注文を取ってくれます。

初めてお会いする生徒さんともまずは乾杯。いつもはノンアルコールのシブヤ大の授業とは違って、授業が始まる前からみなさんリラックスムードです。畳の上にテーブルとイスなので、「お座敷だから畳の上にじかに座るのはきついなあと思っていた私は一安心です。

いよいよ授業が始まります。

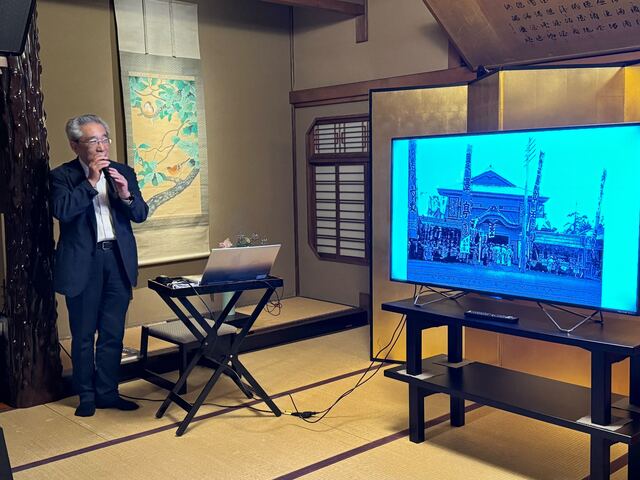

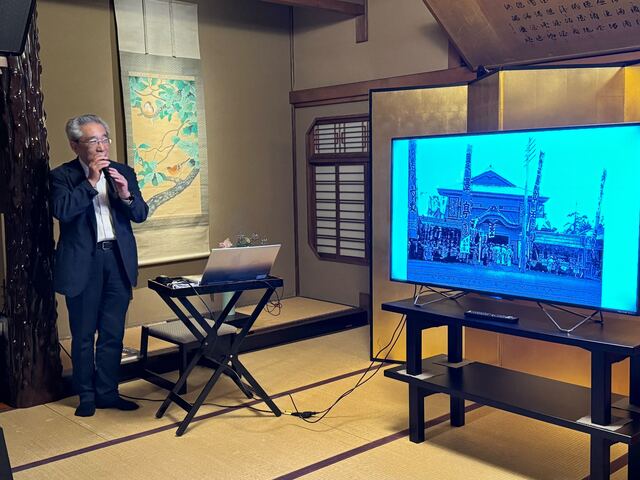

まず、料亭三長の髙橋社長から「円山町の歴史と料亭三長」についてのミニ講座がありました。

料亭三長の場所は、明治末期に建てられた芝居小屋がはじまりだそうです。

現在の料亭の建物は戦後1951年に竣工したものです。その後、髙橋社長の代になり、円山町の料亭を何とか残したいという想いから工夫を重ね、改装工事を行い、一部をテナントに貸し出すことで料亭としての建物と風情を残すことができました。

円山町の花街の最盛期は昭和30年代。円山町には70軒をこえる料亭があり、200名もの芸者さんがいたと言われています。それが、現在では、料亭が1軒、芸者を呼べる割烹料理店2軒、芸者が3人となってしまいました。

会社員だった髙橋社長は女将をしていたお母さまが亡くなり料亭を引き継ぐことになりました。女将のお仕事は、仕出し屋から料理を取り、酒屋から酒を仕入れ、土産や車の手配も行うコンシェルジュのような役割を果たしていたそうです。

周辺で再開発が進む中、これからも、円山町に唯一残る料亭を100年保存し活かすために、今年3カ月かけて基礎工事を行うそうです。渋谷の花街の名残りの料亭を保存していきたいという髙橋社長の実践を通じた様々な取り組み、情熱に感銘しました。

また、道玄坂には昭和44年に廃止された路面電車の玉電が通っていたというお話には興味が湧きました。変わりゆく渋谷の街ですが、街の歴史をもっと学びたいと思いました。

そしていよいよ芸者さんの登場です。

小糸さんの唄と三味線、三吉さん、鈴子さんの小鼓でスタートです。

小糸さんは御年96歳の現役の芸者さん。その三味線の音と小唄は一音一音が力強くしっかりしているだけでなく、温かくやさしい。そこに鈴子さん、三吉さんの小鼓のアクセントと、絶妙の合いの手が入ります。これまで小唄であるとか三味線の音色がこんなに心に響くものだとは思いませんでした。日本の古典芸能の良さをわかった気がしました。

続いて舞は

三吉さん、「八重一重」

鈴子さん、「春霞み」「夜桜」

鈴子さん、三吉さんの二人で、「木遣りくずし」でした。

二人の日本舞踊の所作の美しさ、扇のさばきにひきつけられました。

三人の芸者さんが各テーブルに分かれて座り、生徒さんと話をしてくれました。芸者さんの仕事、生活、花街のこといろいろな話を聞くことができました。

小糸さんが「東京音頭」を三味線で弾いてくれると、みなが一緒に歌って大盛り上がりになりました。また、鈴子さんと三吉さんによる即席小鼓ワークショップ。小鼓の持ち方や叩き方を教えていただきました。自分でも和楽器を習ってみたいなあと思いました。

さて、お待ちかねのお座敷あそびは「お開きさん」

芸者さんと生徒さんが向き合ってじゃんけんをします。負けた方が足を少し開かねばなりません。負け続けると足が開きすぎて倒れてしまうというお座敷あそびです。三吉さんが負け続けて足を開きすぎになり倒れてしまい、大いに盛り上がりました。

帰りがけに、改装工事をしたときに設えた露地を見学しました。橙色系の照明に彩られた京風の趣のあるアプローチでした。皆さんも一度見学してみてください。

風情のある建物で楽しむ料理と酒、芸者さんの音舞、お座敷芸と日本文化の素晴らしさを知り、味わいつくした楽しい夜となりました。

(レポート:江藤俊哉、写真:大谷蓮壽)

地図アプリの案内に従っていくとラブホテル街に紛れ込み、とまどっていると目の前に目指す「料亭三長」がありました。昔ながらの旅館の建物のような佇まい、昭和レトロな建物です。

玄関引き戸を開けると、立派な玄関があり、出迎えを受けます。廊下を行くと、右に趣のある石燈籠と池がある中庭があり思わず見入ります。会場は2階の大広間なので階段を登りますが、これが昔ながらの少し急こう配の階段。受付をすますと、今日の会場、大広間に通されます。

席に座ると、仲居さんがすぐにやってきて「お飲み物はいかがしますか?」と注文を取ってくれます。

初めてお会いする生徒さんともまずは乾杯。いつもはノンアルコールのシブヤ大の授業とは違って、授業が始まる前からみなさんリラックスムードです。畳の上にテーブルとイスなので、「お座敷だから畳の上にじかに座るのはきついなあと思っていた私は一安心です。

いよいよ授業が始まります。

まず、料亭三長の髙橋社長から「円山町の歴史と料亭三長」についてのミニ講座がありました。

料亭三長の場所は、明治末期に建てられた芝居小屋がはじまりだそうです。

現在の料亭の建物は戦後1951年に竣工したものです。その後、髙橋社長の代になり、円山町の料亭を何とか残したいという想いから工夫を重ね、改装工事を行い、一部をテナントに貸し出すことで料亭としての建物と風情を残すことができました。

円山町の花街の最盛期は昭和30年代。円山町には70軒をこえる料亭があり、200名もの芸者さんがいたと言われています。それが、現在では、料亭が1軒、芸者を呼べる割烹料理店2軒、芸者が3人となってしまいました。

会社員だった髙橋社長は女将をしていたお母さまが亡くなり料亭を引き継ぐことになりました。女将のお仕事は、仕出し屋から料理を取り、酒屋から酒を仕入れ、土産や車の手配も行うコンシェルジュのような役割を果たしていたそうです。

周辺で再開発が進む中、これからも、円山町に唯一残る料亭を100年保存し活かすために、今年3カ月かけて基礎工事を行うそうです。渋谷の花街の名残りの料亭を保存していきたいという髙橋社長の実践を通じた様々な取り組み、情熱に感銘しました。

また、道玄坂には昭和44年に廃止された路面電車の玉電が通っていたというお話には興味が湧きました。変わりゆく渋谷の街ですが、街の歴史をもっと学びたいと思いました。

そしていよいよ芸者さんの登場です。

小糸さんの唄と三味線、三吉さん、鈴子さんの小鼓でスタートです。

小糸さんは御年96歳の現役の芸者さん。その三味線の音と小唄は一音一音が力強くしっかりしているだけでなく、温かくやさしい。そこに鈴子さん、三吉さんの小鼓のアクセントと、絶妙の合いの手が入ります。これまで小唄であるとか三味線の音色がこんなに心に響くものだとは思いませんでした。日本の古典芸能の良さをわかった気がしました。

続いて舞は

三吉さん、「八重一重」

鈴子さん、「春霞み」「夜桜」

鈴子さん、三吉さんの二人で、「木遣りくずし」でした。

二人の日本舞踊の所作の美しさ、扇のさばきにひきつけられました。

三人の芸者さんが各テーブルに分かれて座り、生徒さんと話をしてくれました。芸者さんの仕事、生活、花街のこといろいろな話を聞くことができました。

小糸さんが「東京音頭」を三味線で弾いてくれると、みなが一緒に歌って大盛り上がりになりました。また、鈴子さんと三吉さんによる即席小鼓ワークショップ。小鼓の持ち方や叩き方を教えていただきました。自分でも和楽器を習ってみたいなあと思いました。

さて、お待ちかねのお座敷あそびは「お開きさん」

芸者さんと生徒さんが向き合ってじゃんけんをします。負けた方が足を少し開かねばなりません。負け続けると足が開きすぎて倒れてしまうというお座敷あそびです。三吉さんが負け続けて足を開きすぎになり倒れてしまい、大いに盛り上がりました。

帰りがけに、改装工事をしたときに設えた露地を見学しました。橙色系の照明に彩られた京風の趣のあるアプローチでした。皆さんも一度見学してみてください。

風情のある建物で楽しむ料理と酒、芸者さんの音舞、お座敷芸と日本文化の素晴らしさを知り、味わいつくした楽しい夜となりました。

(レポート:江藤俊哉、写真:大谷蓮壽)